訪問入浴事業の現状と将来性は?介護サービスの需要と課題を解説!【最新版】

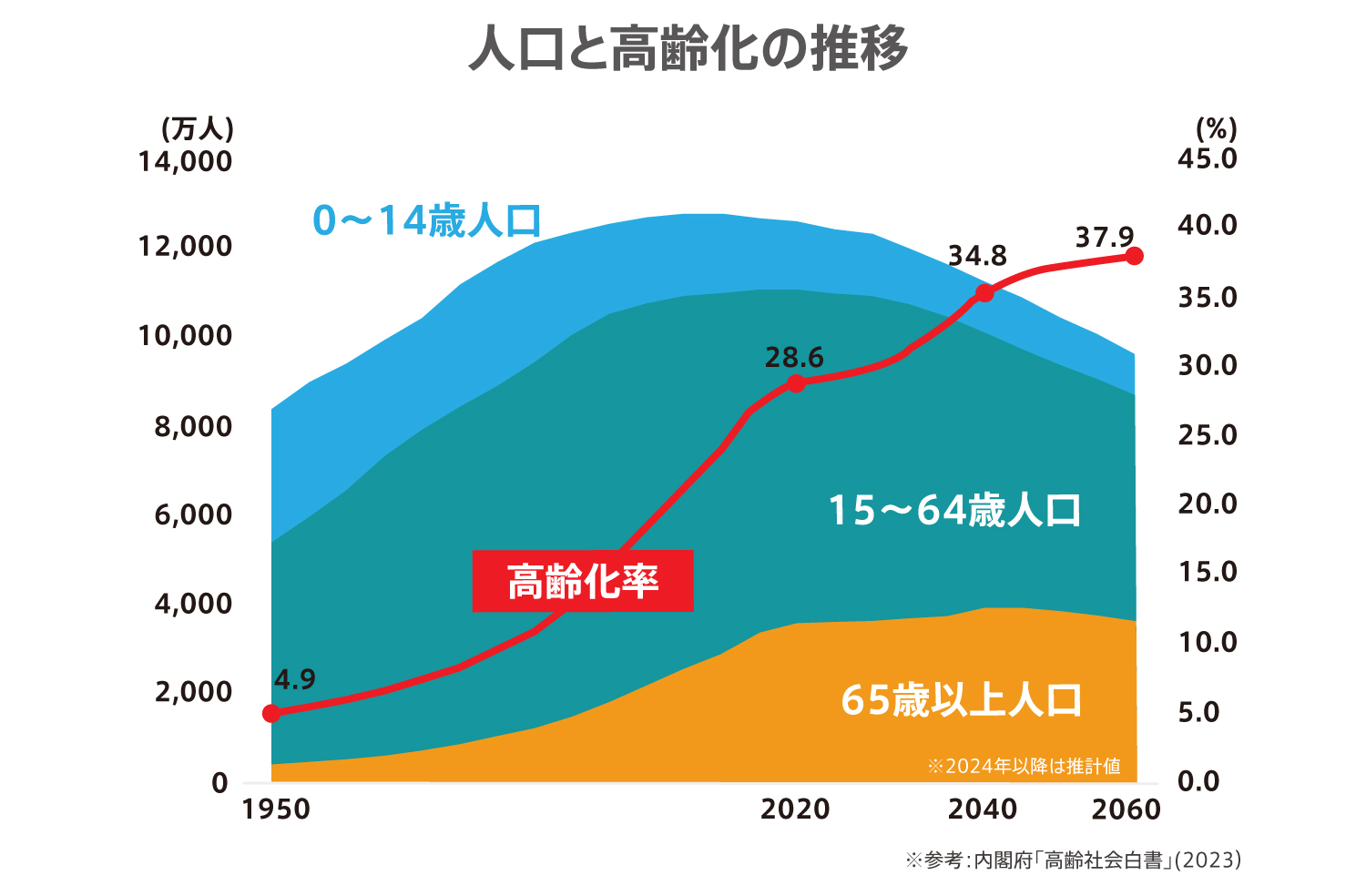

近年、国内では少子高齢化が大きな社会問題の一つとなっています。その高齢化の影響で経済面や社会保障の面など、様々な課題が生まれています。

高齢化社会の進展に伴い介護サービスの需要が拡大し、介護業界への注目が集まっています。

今回は事業者の視点から介護業界の現状と課題を踏まえ、訪問入浴介護の今後の動向について解説していきます。

そもそも介護サービスとは?

介護サービスとは身体や心の機能が低下し、日常生活を送る上で困難を抱えているに対して、必要な支援を提供するサービスのことです。特定の病気を持つ方や65歳以上の高齢者などで要介護状態や要支援状態にある方が、自立した生活を送るために必要なサポートを受けることができます。具体的には、食事や入浴、排泄といった日常生活の援助や、リハビリテーション、医療的なケアなど、様々なサービスが含まれます。

介護保険サービスは、ご利用者の状態やご希望に合わせて、様々な種類があります。大きく分けると、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの3つに分類されます。

介護サービス業界の市場規模

高齢化により介護保険サービスの利用者が増え、それに伴い国が負担する介護費用も急速に増加しています。厚生労働省によると2022年度の介護保険の給付の総費用は、11.2兆円と10年で約2.5兆円も増え、今後も増加し続けると予測されています。

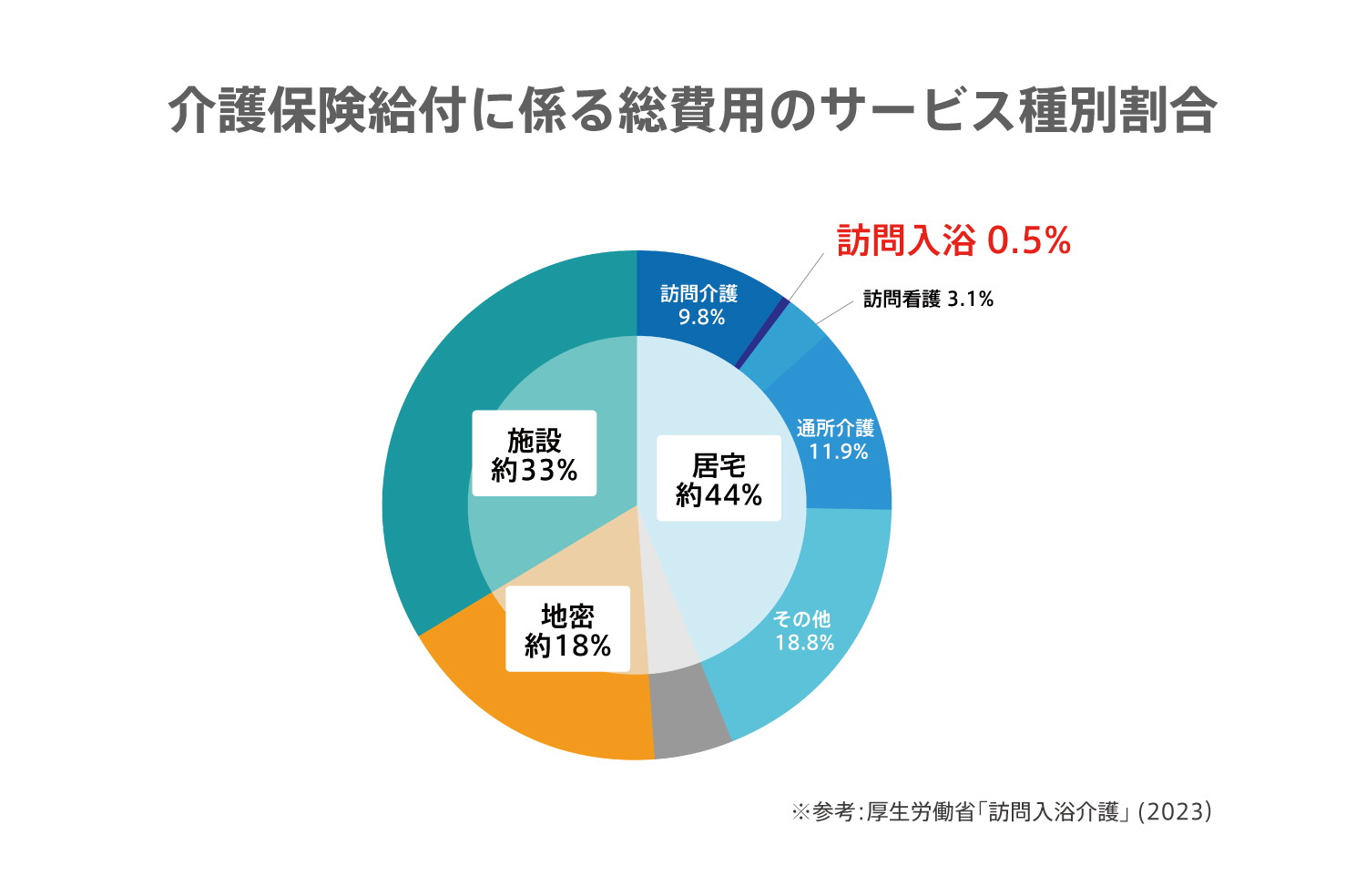

介護サービス利用者の割合

介護保険サービス種別で見ると、自宅で安心して暮らしたいという方のニーズに応える訪問介護などの居宅サービスの費用が最も多く、以前多かった施設介護ではなく、自宅での介護が主流になってきています。

訪問入浴介護って?

訪問入浴とは、自宅で入浴が困難な方に対して介護職員が訪問し、専用の浴槽を持ち込んで安全に入浴をサポートする居宅サービスの中の一つです。施設での介護より自宅での介護が主流になりつつありますが、訪問入浴における「介護保険給付に係る総費用」は全体のわずか0.5%と決して多くありません。その理由は主に訪問入浴の事業所数の不足だと考えられます。

これから訪問入浴介護の需要と供給の関係について考察していきます。

訪問入浴の需要の層

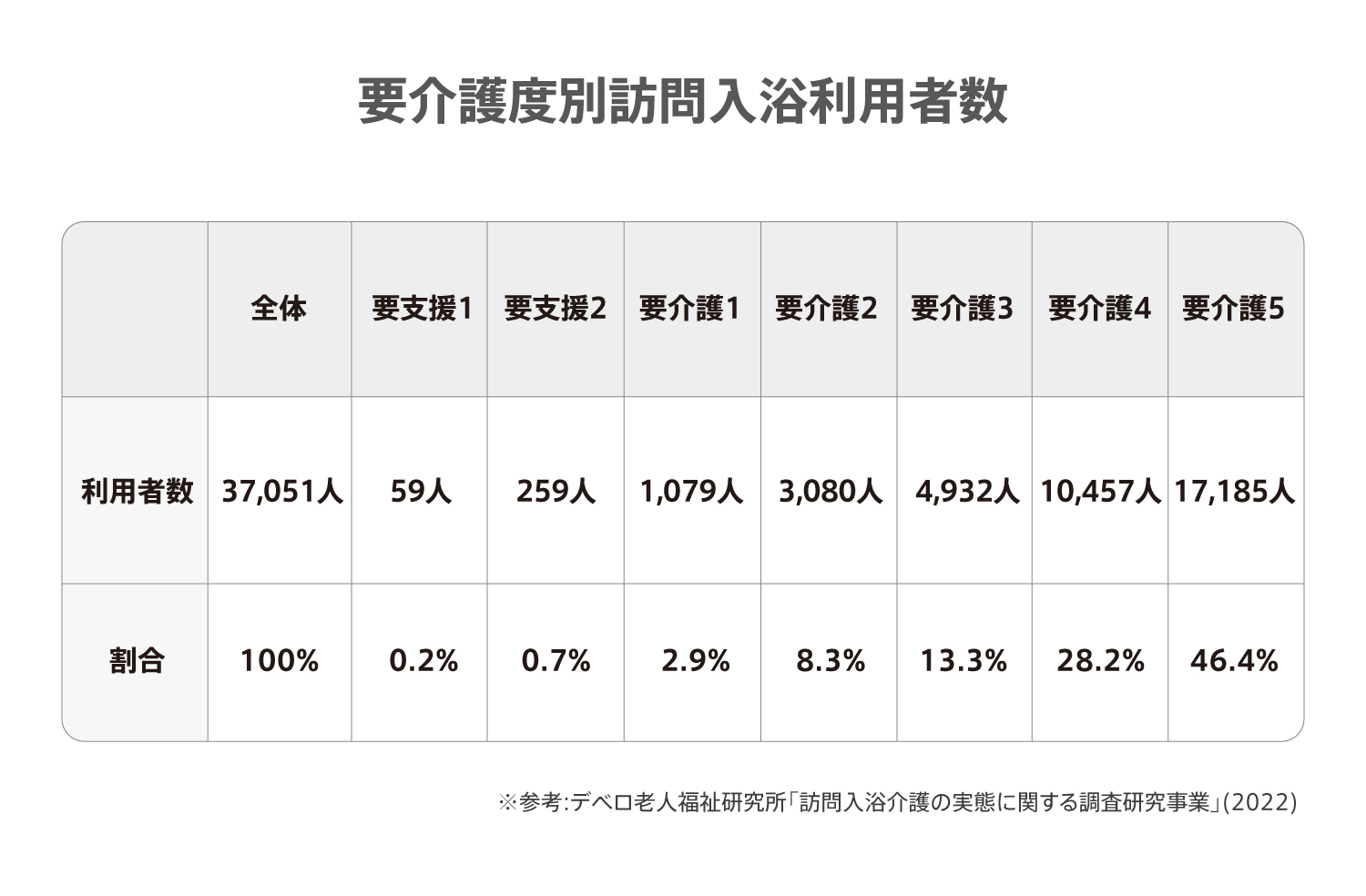

2022年デベロ老人福祉研究所が指定訪問入浴介護事業所935件を対象に行った調査によると、要介護度別訪問入浴利用者は以下の通りになりました。

利用者の要介護度の平均値は4で、要介護度が上がるに連れて利用者が増加しています。

訪問入浴は看護師と介護職員が3人1組で入浴の補佐をするので、ご自身やご家族だけでは自宅での入浴が難しい方向けに利用者が安心して受けられるサービスです。その為、特に日常的に介護を必要とする要介護度が高い方に需要があることがうかがえます。

要介護についての詳しい説明は訪問入浴のご利用方法のページの要介護者とは?をご覧ください。

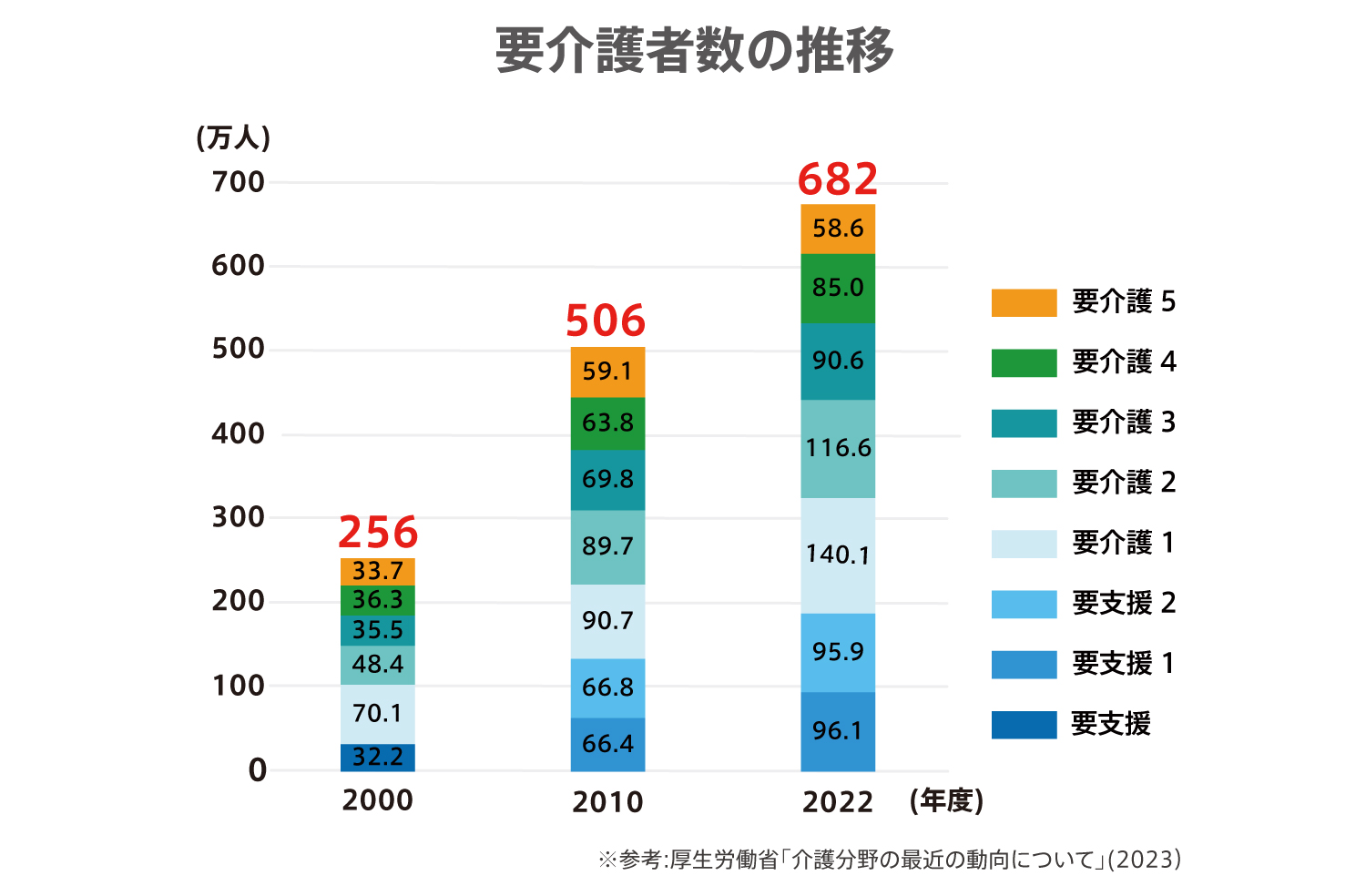

要介護者数の推移

2025年には要介護(要支援)認定者数は717万人にも及ぶとされ、2000年には218万人であった要介護者は、この20年間で3倍以上にも増加しています。

訪問入浴介護を特に必要をする要介護3から5の方の割合は要介護者全体の5割程度にも上ります。これは約230万人以上の方が今すぐでも訪問入浴の顧客になり得ると言えます。

介護サービスの問題点

供給不足の深刻化

少子高齢化による働き手の不足は年々深刻化しており、特に介護職では慢性的な人手不足が続いています。介護職の賃金水準は他の職業と比較して低く、離職率が高いことが問題視されています。

近年では報酬改定の見直しがされ、介護職の離職率は少しずつ改善傾向にあるものの、依然として高い水準にあります。

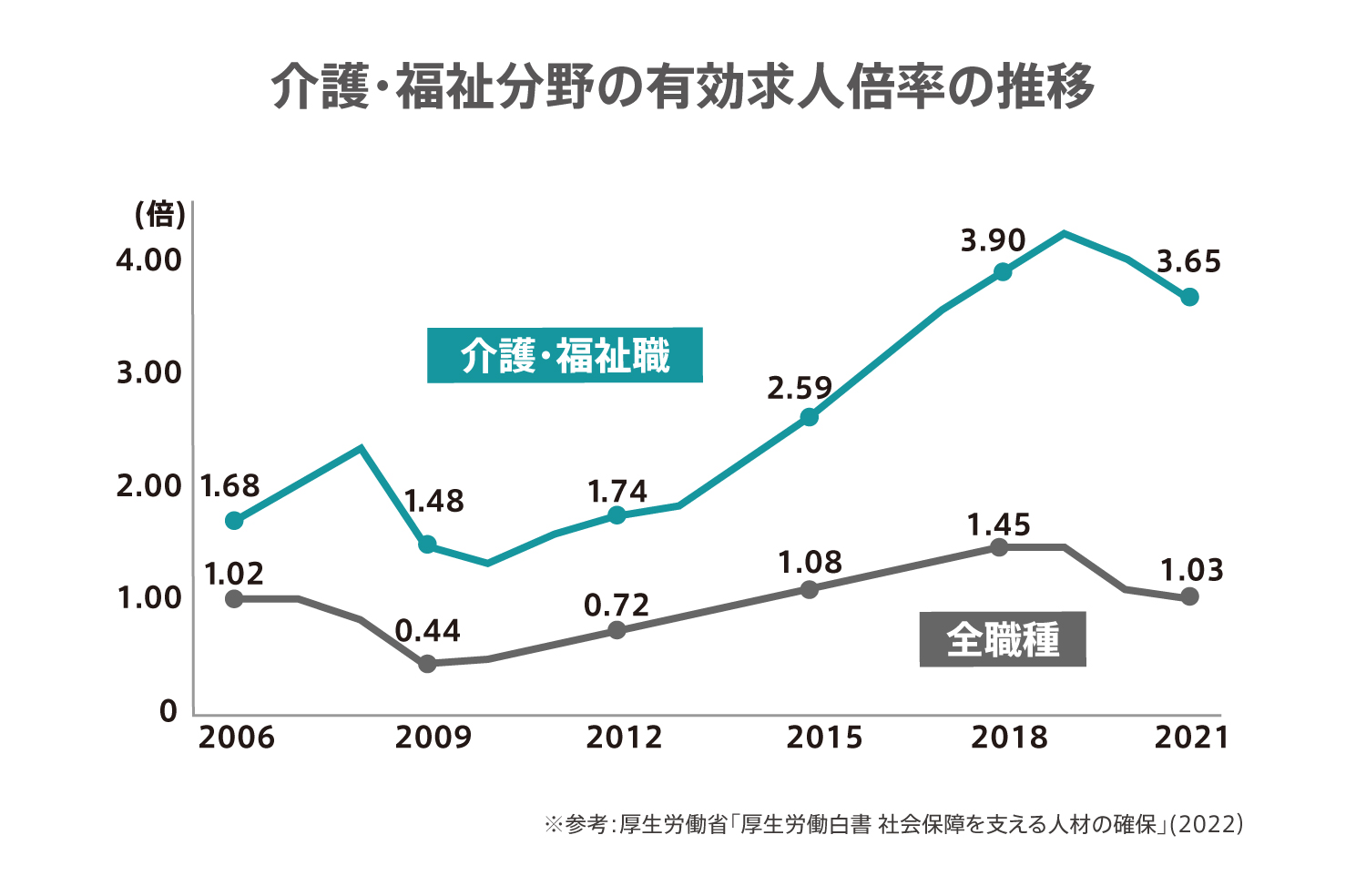

介護サービス職の有効求人倍数で見ると3.6倍と、全職種の1倍を大きく上回っています。厚生労働省によると、2040年度には約69万人の介護職員の追加が必要であると言われています。

介護が必要な高齢者が増加している一方で、職員の不足により介護施設や事業所が十分に足りていません。そのため介護サービスが受けたくても受けられない、いわゆる「介護難民」の方が増えています。この状況は、今後もますます深刻化する可能性があります。

訪問入浴の現状

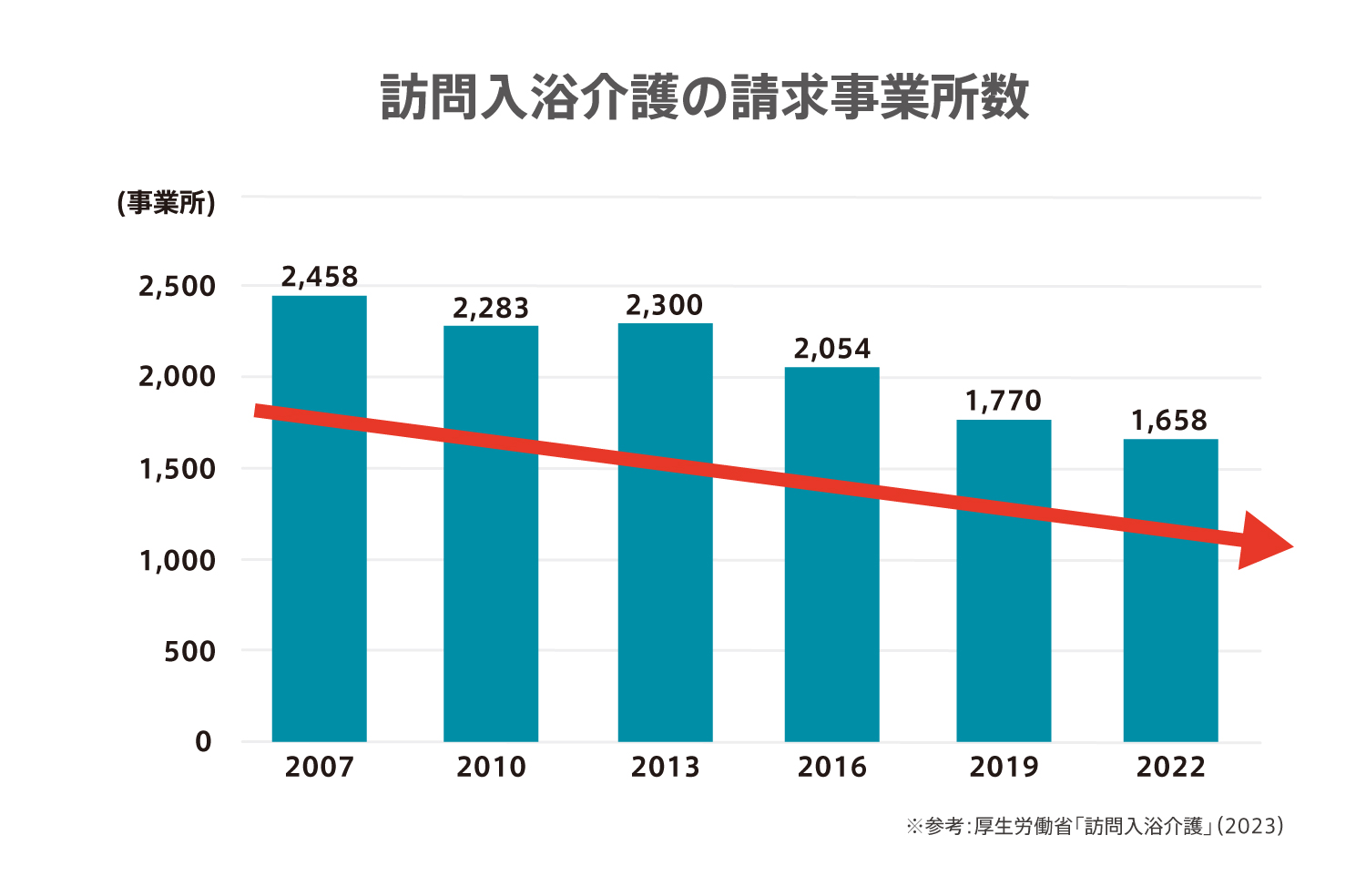

介護職員の減少や、地域の過疎化が原因で事業を続けるのが厳しい場合があります。

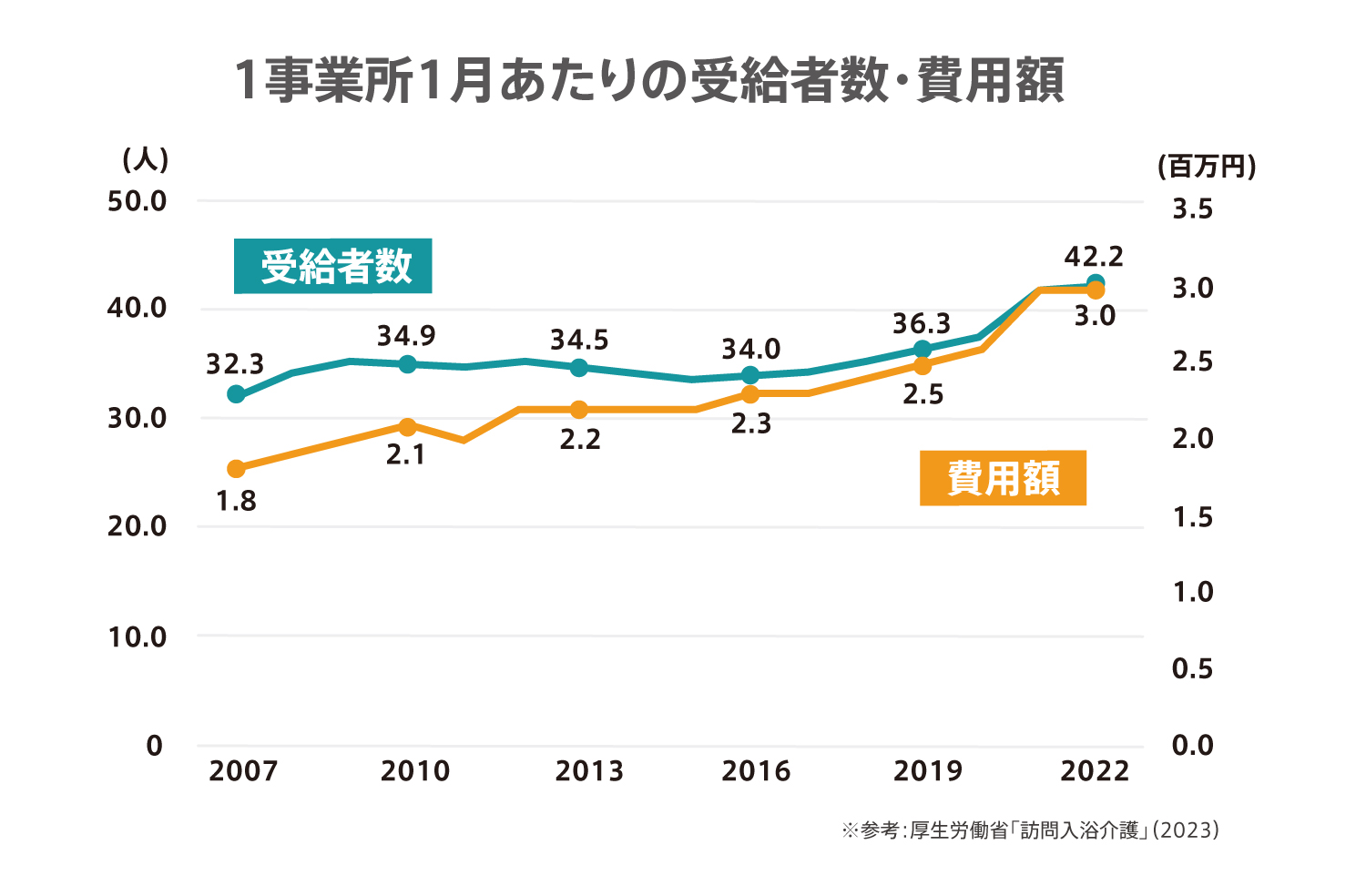

また訪問入浴の事業所数は減少傾向ですが、直近の受給者数、費用額はいずれも増加傾向にあり、1つの事業所の負担が大きくなっていることがうかがえます。

訪問入浴事業所数も2022年時点でわずか1658事業所と伸び悩んでおり、供給が間に合っていないのが現状です。

介護サービスの将来性

市場の拡大

1971年から1974年生まれの第2次ベビーブーム期に生まれた団塊のジュニア世代が65歳以上となる2040年頃に、高齢者人口は4000万人弱に達し、ピークを迎えると予想され高齢化率は35%を超える見込みです。

それに伴い、介護業界の市場規模も拡大するのは確実とされており、将来性の高い産業であると言えます。

「2025年問題」

団塊の世代が2025年頃から一斉に75歳以上の後期高齢者となる

→医療・介護需要は増加見込

「2040年問題」

高齢者人口の伸びは鈍化するも、生産年齢人口が急激に減少する見通し

→支え手不足は深刻化

「2025年問題」

団塊の世代が2025年頃から一斉に75歳以上の後期高齢者となる

→医療・介護需要は増加見込

「2040年問題」

高齢者人口の伸びは鈍化するも、生産年齢人口が急激に減少する見通し

→支え手不足は深刻化

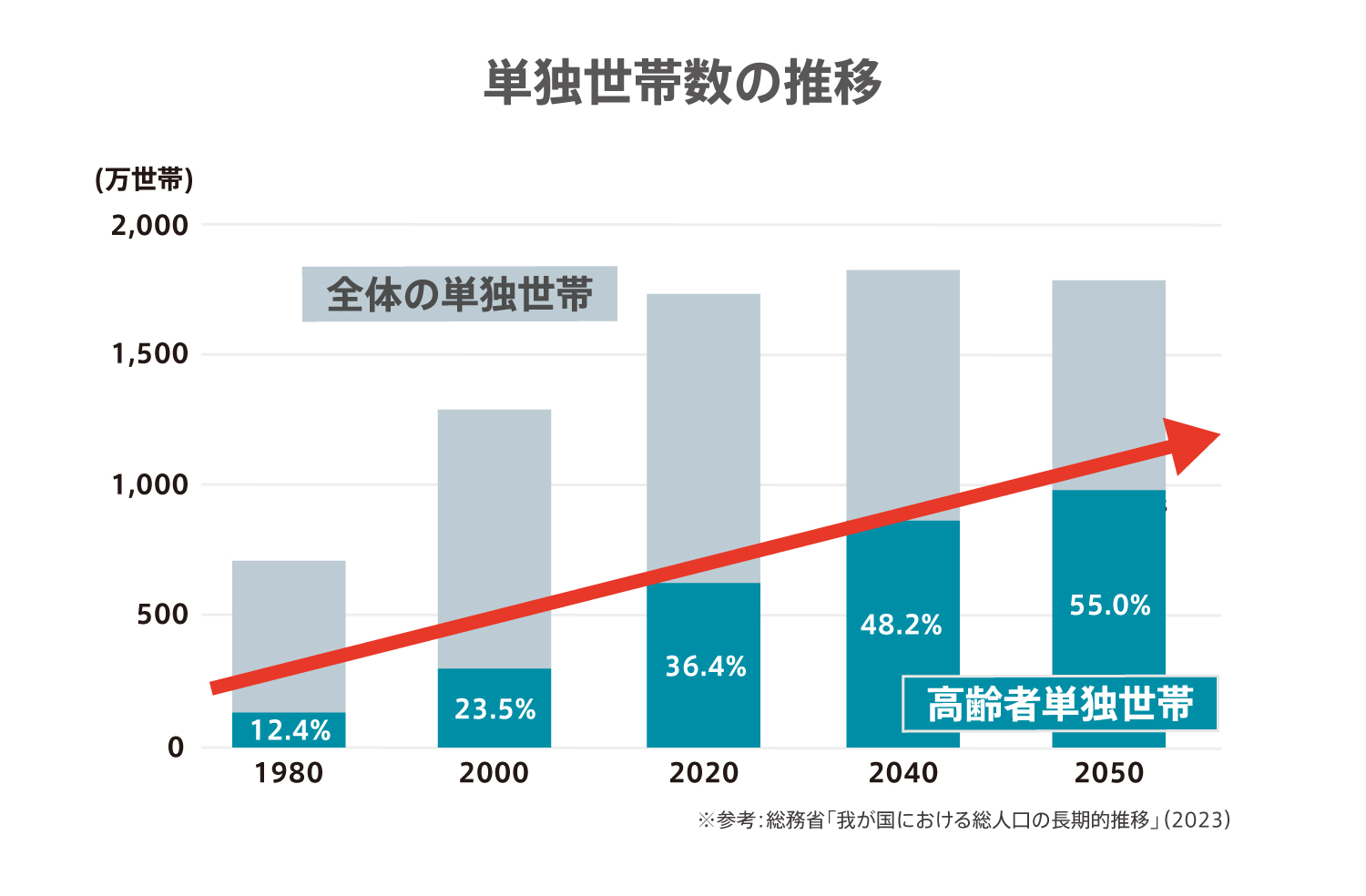

増える単身世帯

出生率の低下や核家族化の進行により、65歳以上の独居高齢者が男女共に増加しています。2050年には高齢者の約5割以上の方が単身世帯になると推計され、それに伴い孤独死の増加も問題視されています。

訪問入浴は介護をしてくれる家族が同居していない要介護の方にも求められるサービスです。

将来に向けた取り組み

今後に向けて介護サービスの取り組みとして主に次の3つが必要であると言われています。

・処遇改善

・外国人労働者の受け入れ

・テクノロジーの活用

それぞれについて解説していきます。

処遇改善

賃金や労働環境の改善により、介護職の働きがいを高め、人材の確保・定着を図ることが重要です。

2024年には訪問入浴介護費も改定され、介護職員への基本報酬の単位数が1260/回から1266/回に上がり、待遇の改善が見られます。

外国人労働者の受け入れ

人材不足を解消するため、政府は外国人労働者の受け入れを検討しており、介護業界もその対象の一つとして注目されています。介護の在留資格や外国人技能実習など積極的に外国人を受け入れる制度が施行されています。

テクノロジーの活用

スマートフォンやタブレット端末といったICTやクラウドなどの情報共有システムの導入で事務作業のペーパーレス化により業務の効率を高め、スタッフの負担を軽減させる期待があります。

訪問入浴介護への期待

訪問入浴ご利用者の要介護度が高い方が多いことから、看取り期の方が多くいらっしゃいます。看取り期におけるサービスの提供は、ご本人の意識レベルや身体状況を考慮し、無理のない範囲で行うことが大切です。通常のサービス提供より気配りが求められるなどといった理由から2024年現在、報酬改定が行われました。看取り期のご利用者に対してサービスを提供した場合、加算制度が設けられるようになり、訪問入浴事業の看取り期の方への介護の期待が高まっています。

まとめ

少子高齢化は進行の一途をたどり、介護サービスは今後も市場規模の拡大が見込まれます。

訪問入浴介護は利用者様の利用満足度も高く、社会貢献性もある素晴らしい介護サービスですが、利用者に対し圧倒的に事業所が足りていないのが現状です。

今後介護事業を行う上で、人材の確保と雇用の安定が大きな課題となります。業績向上を図るために、ペーパーワークのシステム化などテクノロジーの導入やスタッフが辞めづらい環境作りが重要です。

OWLでは人材の確保から営業のノウハウの伝授までトータルにサポートさせていただきます。さらにスタッフとの面談でメンタルのケアを行い、働きやすい職場作りにも貢献しています。